广西柳州首富廖荣纳:从白手起家的首富到通缉犯

廖荣纳白手起家 廖荣纳的创业史

眼下,人们无不对廖荣纳搭建起的巨大的财富帝国啧啧称奇,却很少有人知道,他当初是白手起家的。

30余年前,当那位从四川广安走出去的银发老人,在中国的南海边画了一个圈的时候,廖荣纳高中毕业了;当这位老人的“白猫黑猫”论激发了全民的创造潜能时,20出头的廖荣纳响应“以副业养农业”的号召,在自己的生产大队拉开了创业序幕。

“从农副产品深加工到花生榨油,从做豆腐到生产陶瓷,开始什么都干。那是一个拦河造田的年代,梦想没有那么大,有饭吃有房住有事干就不错了,能够带领一批人出来就业,能从农村走到城市就是最大的梦想。”回忆那个年代,廖荣纳心情依然激动。

改革开放之初,从北京的“大碗茶”、浙江的“货郎担”,到大江南北的“小卖部”,我国以个体户为雏形的民营经济蹒跚起步。廖荣纳当年创业梦想的开始,也是改革开放后我国民营经济发展的开始。

也正是有着这样的梦想,不久廖荣纳又带领家乡一群有思想的青年跑汽车运输。从那时开始,廖荣纳不仅成了改革开放之初贺州一带最早的万元户之一,所在的乡镇企业也是第一批买车。

1979年开始,经过几年时间的艰苦奋斗,他们的运输队货车从几辆迅速发展到数十辆。随着车队的汽车零部件越用越多,慢慢堆成仓库,加上运输队全国各地奔跑,廖荣纳迅速与无锡、上海等地的汽配厂商交上了朋友。于是廖荣纳开始设立门市部,开始承接汽车配件的仓储和销售,正菱由此萌芽。

廖荣纳平时话不太多,但思维特别活跃,所做的事情经常出乎人们的意料。正当汽车运输队发展迅猛时,廖荣纳又有了惊人之举,即走出贺州。上世纪80年代初,廖荣纳从贫瘠的贺州客家山村走向广西工业基地柳州寻求发展,1982年成立第一家子公司柳州市柳南区汽车配件公司,那年他26岁。

“桂林是旅游城市,南宁是广西的政治文化中心,柳州是广西的工业城市,当时我就认定了柳州是一片创业的热土。”廖荣纳的人生又走上了一个新起点。在随后短短几年,廖荣纳凭一双大手,从一个小小的贺州山村货运车队队长,打拼成广西工业重镇柳州汽配行业的老板。

大显身手

从贺州贫瘠的老家到柳州重新创业,显然廖荣纳当时没有完全准备好。

廖荣纳回忆说,自己80年代就开始投资办厂,当时是国有、集体、乡镇企业多种所有制经济齐头并进的年代,市场却不太完善。不过廖荣纳却逮到了机会。当时国家组织实施乡镇企业东西合作示范工程,正菱利用国家政策,迅速形成了一批示范项目。与此同时,随着柳州汽车支柱产业的快速崛起,廖荣纳的汽车零部件销售业务像雪球一样越滚越大。到1995年,廖荣纳创办了柳州汽车齿轮总厂,正菱正式迈上科、工、贸一体的集团化发展之路。

上世纪90年末,廖荣纳在国企改制中大显身手,并通过并购,再次完成从汽车零配件销售到整车生产的低成本转移。

首先,他参与义乌、嘉兴等沿海地区的国企改制,纷纷收购板簧厂、农用车厂等国企。等时机成熟,便立即掉头回到广西,参与到广西的国企改制。1999年,他收购原柳州市柴油机配件厂,2000年成立桂泰车辆有限责任公司。2002年收购柳州市罐头食品厂。随后,正菱继续收购原广西第一机床厂、原桂林第二机床厂、原鹿寨县水泥厂、原合浦县齿轮厂、原柳州玻璃厂……

2007年至2009年,正菱致力于建设三大工业园——桂林机床、柴油机产业园,官塘汽车、发动机、机床及零部件产业园,鹿寨水泥建材产业园,形成集约化生产模式,制造能力大大提升。

“过去的二三十年可谓是中国最有趣的年代,很多事物都是从无到有,以后再怎么变化也不会比这二三十年有趣了。”廖荣纳说,他之所以成功,就是发现了机遇并抓住机遇,上世纪70年代到80年代末,是实行计划经济与市场经济双轨制的时代,货源紧缺,无疑最容易完成原始积累;随后10年是国有企业改制,当时只要有产品、有市场、有熟练工,也容易成就一番事业。

廖荣纳说,“只要一次机遇把握不好,例如没有80年代初的原始积累,就没有第二次在国企改制时大显身手。没有国企改制的机遇,就不会有后面的腾飞。”

马航mh370黑匣子录音

马航mh370黑匣子录音 陈光标跑美国去给美穷人发钱

陈光标跑美国去给美穷人发钱 珠峰遇难者恐怖遗体

珠峰遇难者恐怖遗体 奥巴马弟弟:娶中国老婆

奥巴马弟弟:娶中国老婆 富婆请35人花3622万改装豪车 耗时3年半被批世界最丑

富婆请35人花3622万改装豪车 耗时3年半被批世界最丑 日本掠夺的中国文物,流落在日本的中国文物

日本掠夺的中国文物,流落在日本的中国文物 不允许民间收藏的文物 民间文物收藏的边界在哪里

不允许民间收藏的文物 民间文物收藏的边界在哪里 落马官员的监狱生活

落马官员的监狱生活 辽宁某大三女生交学费中80万元大奖 网友不信

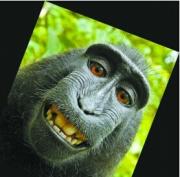

辽宁某大三女生交学费中80万元大奖 网友不信 猴子自拍照走红 猴子自己按的快门 引发版权之争

猴子自拍照走红 猴子自己按的快门 引发版权之争